Paris ne déçoit jamais les amateurs du Japon. Après les kimonos l’an dernier, c’est au tour de la littérature japonaise de devenir le thème central d’une exposition au musée Guimet. Evidemment, Le Dit du Genji de Murasaki Shikibu est au centre de l’évènement.

A sa naissance vers l’an 980, Murasaki Shikibu fait partie de la basse aristocratie du Japon de l’époque Heian. Ce n’est pas son nom de naissance, mais on sait qu’elle est la fille de Fujiwara no Tametoki, homme de lettres et précepteur de celui qui allait devenir l’empereur Kazan. Murasaki Shikibu nage alors dans un environnement propice à l’étude linguistique alors que la plupart des femmes (y compris dans la noblesse) n’avaient pas connaissance des idéogrammes chinois.

Des auteures de génies dès le… Xe siècle!

Étonnamment, Murasaki Shikibu n’est pas la seule écrivaine de l’époque. L’exposition fait mention de la poétesse Ono no Komachi et de l’essayiste Sei Shonagon. Peu de choses sont vraiment certaines sur Ono no Komachi, mais elle figure dans le recueil de poésie Kokin Wakashû (littéralement, “poèmes d’hier et d’aujourd’hui”) édité en 914. Des représentations en estampes, ainsi que ce luxueux écritoire à son effigie, témoigne de l’importance de sa plume à travers l’histoire.

Sei Shonagon est elle connue pour un essai appelé Makura Sôshi (littéralement, “notes de l’oreiller”) où elle commente la vie à la cour impériale alors qu’elle est dame de compagnie de l’impératrice consorts Teishi. Ironiquement, Murasaki Shikibu était dame de compagnie de l’autre femme de l’empereur Ichijô, Shôshi. Malgré cela, les deux auteures n’ont aucun point de contact dans l’histoire.

La métamorphose de la langue au centre du jeu

On ne peut pas comprendre cet essor de la littérature féminine sans un peu de contexte. Après tout, toutes ces femmes n’avaient un père versé dans le chinois classique comme Murasaki Shikibu. Depuis plusieurs siècles déjà, le chinois a été importé de l’Empire du Milieu et seuls les érudits (souvent des hommes) le maîtrisent. Durant l’ère de Nara, un système parallèle se met en place pour simplifier l’écriture : ce sont les manyôgana. Il s’agit de prendre un petit nombre d’idéogrammes chinois et de ne retenir que leur son, en oubliant leur signification.

Cela permet au plus grand nombre d’avoir un alphabet plus réduit, plus facile à retenir et une écriture proche du parler. Au fur et à mesure de leur utilisation, ces idéogrammes vont être écrits de plus en plus rapidement en changer de forme pour, quelques deux ou trois cent ans plus tard, devenir l’alphabet hiragana que l’on connaît aujourd’hui. Cet évolution linguistique constitue un énorme progrès pour l’alphabétisation, quelques 500 ans avant que la question se pose en Corée. La corrélation avec l’essor de la littérature, en particulier chez les femmes, ne fait pas mystère.

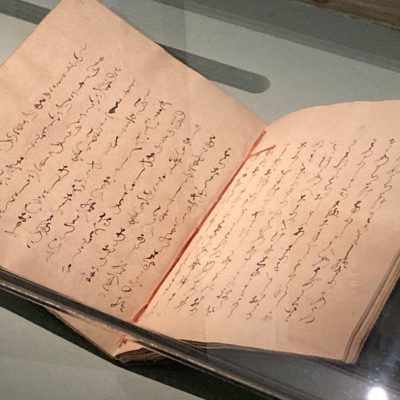

Comme pour illustrer cela, la sélection comporte deux éditions du Dit du Genji. A gauche, une de datant de la fin de l’époque d’Edo (1800-1850). L’écriture cursive est difficilement lisible mais on reconnaît nettement des hiragana. La deuxième est datée d’environ 1940 est imprimée en caractères contemporains, incluant des kanjis. Plus facile à lire mais néanmoins ardu, le vocable japonais d’avant-guerre étant notoirement complexe.

L’exposition est riche en estampes et en épreuves. Ici le temple Ishiyama, où il est dit que Murasaki Shikibu a commencé Le Dit du Genji. Ce lieu historique se trouve dans la préfecture de Shiga, au sud du lac Biwa.

Le Dit du Genji va avoir des répercussions considérable des années, et même des centaines d’années après sa publication. En témoigne ce paravent imposant illustrant une scène du livre. Des livres illustrés tirés de l’œuvre paraissent à l’époque d’Edo. Les peintres d’estampes, et pas des moindres puisqu’on retrouve Utagawa Hiroshige et Utagawa Kuniyoshi, s’emparent du sujet et content l’histoire en couleur au début du 19e siècle.

Une œuvre millénaire, moderne et… modernisée!

La dernière partie de l’exposition s’intéresse au Dit du Genji dans la modernité. L’œuvre millénaire a bien entendu été adaptée en manga : impossible le louper ces planches affichées du sol au plafond. Cette version dirigée par Sean Michael Wilson et illustrée par Inko Ai Takita (pas 100% japonaise, donc) est la première traduite en français. Historiquement, le manga phare sur Le Dit du Genji est celui de Yamato Waki, mais il date des années 80. Pour les lecteurs d’aujourd’hui, il peut donc paraître un peu vieillot…

Plus proche de nous, la version de Morineko Mariri a un graphisme plus moderne et un biais shôjo pas inintéressant. Le trait est bien à même d’illustrer les intrigues amoureuses mais attention, il n’est pas fini (et on ne sait pas s’il le sera).

Mais tout cela n’est que la partie émergée de l’iceberg Murasaki Shikibu. En cherchant le nom sur le web, on trouve immédiatement des dizaines d’ouvrages non seulement sur elle et son œuvre, mais aussi sur Sei Shonagon et son Makura Sôshi. Beaucoup de ces livres sont d’ailleurs plutôt récents, profitant de couvertures modernisées d’un style manga séduisant. Cela montre que ces figures féminines du passé sont très actuelles, et des exemples éclatants dans une société japonaise toujours trop masculine. On voit que le génie et la destinée de Murasaki Shikibu et de Sei Shonagon sont véritablement chers au cœur des japonais… et des japonaises.

Une exposition de ce calibre sur le Japon n’arrive qu’une ou deux fois par an. On ne peut donc que la conseiller vivement tant les pièces exposées, la connaissance et les pistes de réflexion qu’elle transmet sont passionnantes. A la cour du Prince Genji, 1000 ans d’imaginaire Japonais, c’est jusqu’au 25 mars au Musée Guimet.

A la Cour du Prince Genji, 1000 ans d’Imaginaire Japonais

A la Cour du Prince Genji, 1000 ans d’Imaginaire Japonais

Musée National des Arts Asiatiques Guimet

6, place d’Iéna, 75116 Paris

Ouvert de 10h à 18h (sauf mardi)